Aachener Wärmeplanung

Wie hier bereits beschrieben, werden in Aachen die meisten Treibhausgase im Wärmebereich emittiert, noch vor den Bereich "Energieerzeugung". Es gibt verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung. Bereits in dem Aachener Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) von 2020 wurde der Schwerpunkt sinnvollerweise auf die energetische Gebäudesanierung und den Austausch der Wärmeerzeuger gelegt. Hinzugekommen ist der Ausbau des Fernwärmenetzes, dessen Dekarbonisierung und die Nutzung von Abwärme.

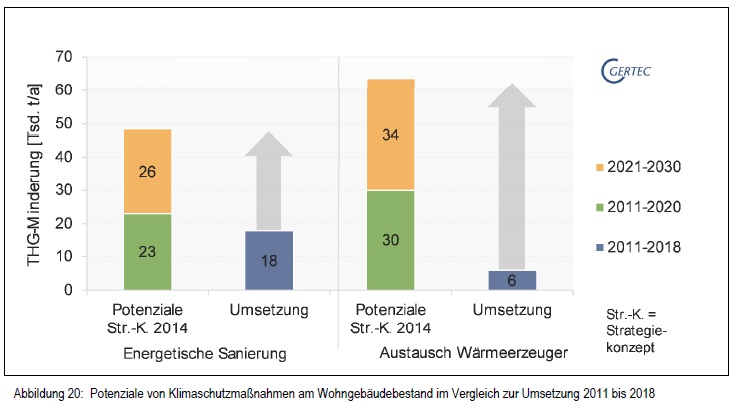

Die Potentiale zur Treibhausgaseinsparung (THG-Gase) sind laut IKSK erheblich:

© IKSK 2020, Stadt Aachen

Wie man an den Grafiken erkennt, waren in 2020 die Potentiale zum großen Teil noch nicht erschlossen.

Viele Maßnahmen müssen lokal angestoßen werden. Deshalb hat die Bundesregierung die Städte

im Wärmeplangesetz

(WPG) verpflichtet, für die zukünftige Entwicklung einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Auch das Land NRW hat inzwischen ein solches Gesetz beschlossen. Hierdurch soll

insbesondere auch jeder Hausbesitzer abschätzen können, welche Optionen sich für ihn zur Bereitstellung von

Heizungswärme in Zukunft auch in Hinsicht auf die gesetzlichen Verpflichtungen laut

Gebäudeenergiegesetz ![]() (GEG)

ergeben.

(GEG)

ergeben.

Der Aachener Wärmeplan liegt als Studie seit November 2024 vor. Er wurde in regionalen Infoveranstaltungen zwischen dem 5. -26.3.2025 den Bürgern vorgestellt werden und am 9.7. 2025 mit geringen Änderungen gegenüber der Studie vom Rat verabschiedet. Auf S.8 der beschlossenen Version sind die Veränderungen gegenüber der Studie ausgewiesen. Befremdlich wirkt allerdings, dass aus dem Wärmeplan anscheinend keinerlei unmittelbare Konsequenzen gezogen wurden, zumindestens sind diese nicht im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Plans diskutiert worden.

In den folgenden Ausführungen ist der Wärmeplan in Auszügen referiert. Nicht alle direkt übernommenen Textstellen sind als Zitat gekennzeichnet. Im Wärmeplan wurde zunächst der aktuelle Wohn- und Industriebestand analysiert. Zur Methodik siehe S.17-39 des Wärmeplans.

- Gebäudesanierung

- Geothermie

- Umweltwärme Luft

- Solarthermie

- Biomasse

- Abwärme aus Industrie und Gewerbe

- Wasserstoff

- Erneuerbare Stromquellen zur Wärmeerzeugung

- Zusammenfassung der Potentiale

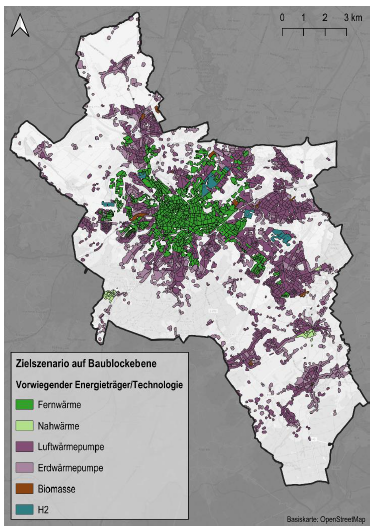

Zielszenario und Umsetzungsstrategien

Analyse Istzustand

Heiztechnologien

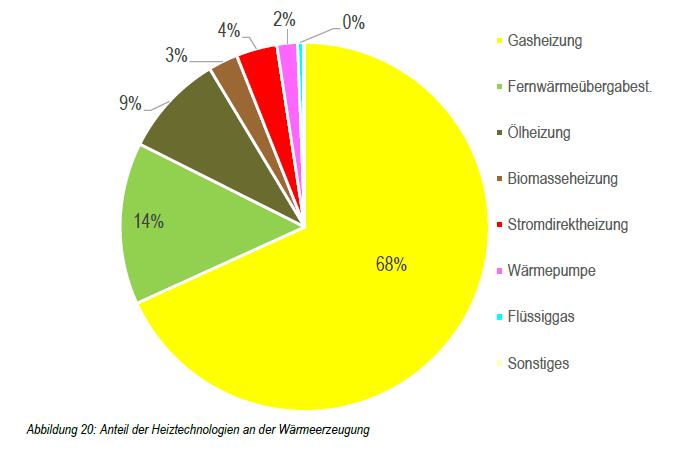

Für eine genauere Analyse wurde eine bis auf Baublockebenen detaillierte Karte der vorhandenen Heiztechnologien erstellt. (Alternativ Wärmekataster NRW)

Hinweis: Für Erläuterungen in der linken Spalte auf "Umwelt", "Kommunale Wärmeplanung" und dann auf das "i" vor dem angehakten Kästchen klicken. Nach Klick in die Karte werden rechts detaillierte Informationen angezeigt.

Man erkennt, dass in Aachen die vorherrschende Heiztechnologie "Gas" ist, im Außenbereich auch "Öl", weiterhin gibt es Bereiche mit Fernwärmeversorgung. Anteilig ergibt sich für die Heiztechnologien:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

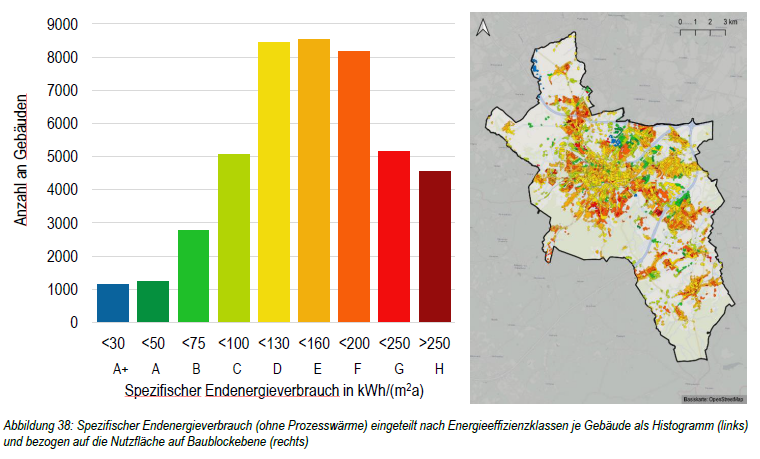

Gebäudeanalyse

Eine Karte des aktuellen spezifischen Energieverbrauchs (kWh/m² a) findet sich hier. Die Verteilung der Gebäude auf die Energieeffizienzklassen zeigt die folgende Grafik. Ein Neubau gemäß der gesetzlichen Vorgaben würde Klasse A erfüllen.

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

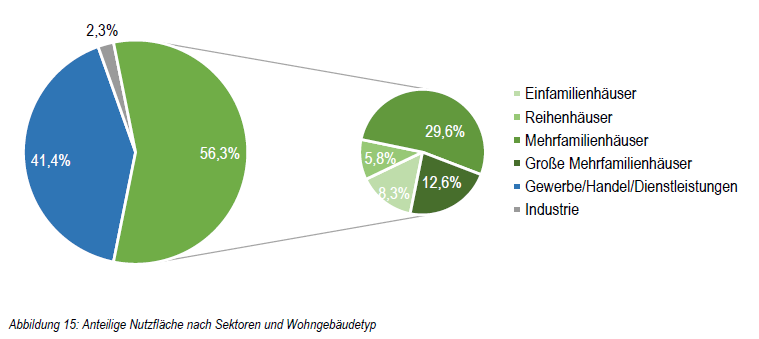

Für die Aufteilung der Gebäude nach Sektoren ergibt sich:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

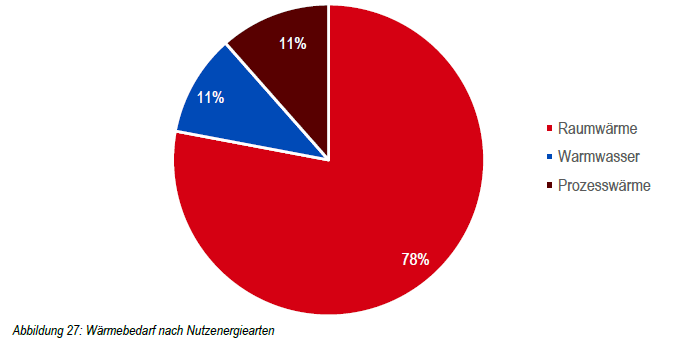

Weiterhin gibt es 28 industrielle Großverbraucher mit einem Wärmebedarf > 3GWh/a (entsprechend jeweils mehr als 1000 EFH). Die Wärme wird ganz überwiegend für Raumwärme, also im niedrigen Temperaturbereich benötigt:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Fernwärme

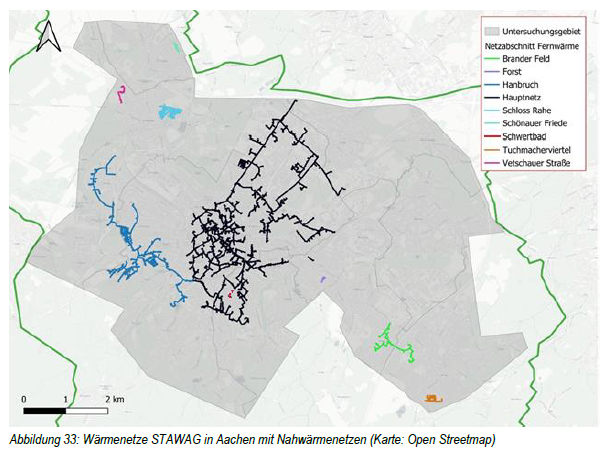

Die Aachener Wärmenetze werden von der STAWAG betrieben. Der Preis beträgt etwa 10Cent /kWh (Stand 8/2023). Die vorhandenen zum Teil getrennten und lokalen Wärmenetze von insgesamt etwa 90km Länge zeigt die folgende Karte:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Es sind etwa 1.700 Gebäude angeschlossen, der Wärmeabsatz liegt bei ca. 275 GWh/a, was etwa 10% der Aachener Wärmeversorgung ausmacht. Die Erzeugung der Fernwärme erfolgt über folgende Einheiten:

Nr. |

Anlagenbezeichnung |

thermische Leistung MWth |

Energieträger |

Inbetrieb- nahme |

Teilnetz |

1 |

Fernwärmeübergabestation FÜS | 83 | Braunkohle KWK | 1995 |

Fernwärmenetz |

2 |

BHKW Schwarzer Weg | 23 | Erdgas | 2023 |

Fernwärmenetz |

3 |

BHKW Campus Melaten | 10 | Erdgas | 2020 |

Fernwärmenetz |

4 |

HW Grüner Weg | 18 | Erdgas | 1992 |

Fernwärmenetz |

5 |

HW Wespienstraße | 40 | Erdgas | - |

Fernwärmenetz |

6 |

HW Mariabrunnstraße | 39 | Erdgas/Heizöl | - |

Fernwärmenetz |

7 |

HW Hanbruch | 10 | Erdgas/Heizöl | - |

Fernwärmenetz |

8 |

BHKW Brander Feld | 2,8 | Biogas | 2013 |

Brander Feld |

9 |

HWE Brander Feld | 8 | Erdgas | 2000 |

Brander Feld |

10 |

BHKW Schloss Rahe | 1,2 | Biogas | 2007 |

Schloss Rahe |

11 |

HWE Schloss Rahe | 4,5 | Erdgas | - |

Schloss Rahe |

12 |

BHKW Schulzentrum Laurensberg | 0,5 | Erdgas | 2007 |

SZ Laurensberg |

13 |

HWE Schulzentrum Laurensberg | 5,2 | Erdgas | - |

SZ Laurensberg |

14 |

BHKW Campus Mitte | 1,9 | Erdgas | 2017 |

RWTH Netz |

15 |

BHKW Campus Melaten | 2,2 | Erdgas | 2004 |

RWTH Netz |

16 |

BHKW Campus Hörn | 1,9 | Erdgas | 2011 |

RWTH Netz |

17 |

HWE RWTH, mehrere Kesselanlagen | ca. 40 | Erdgas | - |

RWTH Netz |

HWE = Heizkraftwerk, BHKW = Blockheizkraftwerk

Wie aus der Liste zu entnehmen ist, betreibt die RWTH Aachen ein eigenes Wärmenetz, welches das Zentralgebiet (Hörsaalgebäude Wüllnerstr., Templergraben) und den Campus Hörn versorgt. Diese sind in der obigen Karte nicht eingezeichnet. Der Campus Melaten und das Uniklinikum besitzen eigene Wärmeerzeugungsanlagen. Näheres dazu hier.

Woher die angegebenen Biogasmengen stammen sollen, ist unbekannt. Die früher von der STAWAG in Kerpen betriebene Biogasanlage wurde 2016 verkauft.

Die in den Netzen eingespeiste Wärme ist zum großen Teil Abwärme aus dem Kraftwerk Weisweiler (Anlage 1, Braunkohle). Sie wird über eine Leitung von dort an der Fernwärmeübergabestation Strangenhäuschen in Aachener Netz eingespeist. Diese Wärme wird mit der Abschaltung des Braunkohlekraftwerks (geplant 1.4.2029) nicht mehr zur Verfügung stehen. RWE will aber bis 2030 dort ein Gaskraftwerk errichten, das später auch Wasserstoff verarbeiten kann. Es ist unklar, wann ausreichende Wasserstoffmengen zur Verfügung stehen. Weiterhin werden Gaskraftwerke bei entsprechendem Ausbau der Erneuerbaren Energien in Zukunft nur noch bei "Dunkelflauten" (nachts, kein Wind) benötigt, sie können also nicht kontinuierlich Abwärme liefern. Wegen zu später Verabschiedung der Gas-Ersatz-Kraftwerksstrategie könnte sich der Ausstieg aber um einige Jahre verschieben (Meldung 12/2024).

Wie aus den Angaben zu entnehmen ist, wird bei der STAWAG die Wärme ganz überwiegend fossil erzeugt. Es soll sogar 2025 das HW Hanbruch mit Gasfeuerung erneuert werden. Auch die Abwärme aus den Blockheizkraftwerken (BHKW) in Aachen (Stadt Aachen, RWTH, STAWAG) ist letztlich fossil entstanden. Der "Emissionsfaktor" (CO2-Menge/ Wärmeeinheit) der Fernwärme liegt deshalb zur Zeit etwa auf der Höhe der Gasverbrennung. Die Arbeitsweise eines Blockheizkraftwerks (BHKW) zeigt beispielhaft die Wärmeversorgung des Anne-Frank-Schulzentrums am Hander Weg.

Im Netz gibt noch 2 Wärmespeicher mit einer Kapazität für 1-2 Stunden.

Potentialanalyse

Für die weiteren Planungen wurde untersucht, welche Verbesserungsmöglichkeiten sich in der Stadt Aachen prinzipiell bieten. Dabei geht es einerseits um Einsparungen der benötigten Wärmeenergie, andererseits um eine möglichst klimaneutrale Erzeugung des Restbedarfs. Hierfür wurden verschiedenen Szenarien erstellt.

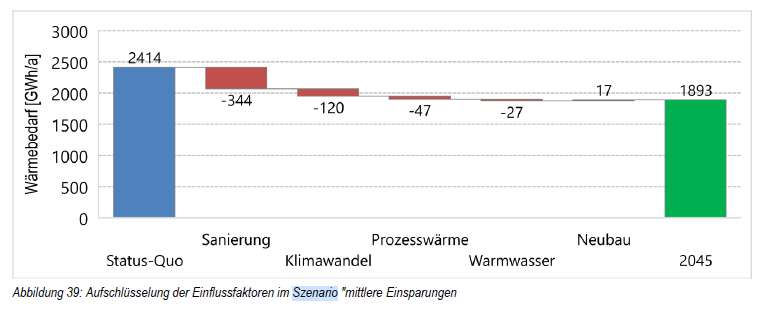

Gebäudesanierung - Einsparungen

Laut dem "mittleren" Szenario soll sich der Wärmebedarf um 21% reduzieren, vorwiegend im Bereich "Raumwärme", wobei dieses zum großen Teil durch bekannte Formen energetischer Sanierungen (z.B. Außenwanddämmung, Fenstertausch) erfolgen soll. Dazu müsste die Sanierungsrate von derzeit 0,7-1% auf etwa 1,5% verdoppelt werden.

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Für den Restwärmebedarf von etwa 1900kWh/a muss es darum gehen, diesen möglichst klimaneutral zu erzeugen.

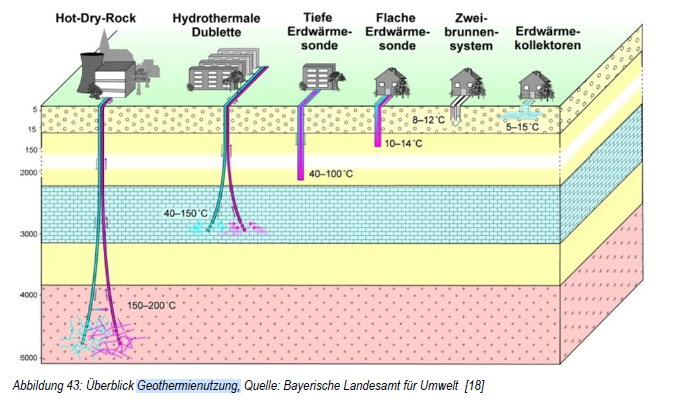

Geothermie

Formen der Geothermie:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Allgemeines dazu siehe auch hier.

Das größte Potential mit etwa 500Gwh/a wird in den letzten drei Formen gesehen, welche die Grundlage für Wasser-Wasser-Wärmepumpen bilden. Sie eignen sich für EFH, MFH und Quartierslösungen (Beispiele hier und hier) die weitgehend überall im Stadtgebiet möglich sind.

In Aachen sind auch die geologischen Voraussetzungen für eine Nutzung hydrothermaler Tiefenenergie (siehe hier) grundsätzlich gegeben (Form 2 oben). Hierzu sollen in 3 Bereichen Probebohrungen durchgeführt werden:

- in einem etwa 15 km² großen Bereich am „Kreuz Aachen“ (STAWAG)

- in einem etwa19 km ² angrenzende Bereich „Weisweiler“ (RWE Power)

- in einem etwa 13 km ² großen Bereich der östlichen Innenstadt und der Jülicher Straße (ZENTIS)

Das mögliche Potential ist auf Grund des frühen Projektstandes schwer absehbar, es wird mit etwa 230 GWh/a angegeben, wobei teilweise auch hier eine Anhebung der Temperatur über Wärmepumpen erfolgen muss. In 12/2025 lässt die STAWAG hier Voruntersuchungen mit Hilfe von Vibrotrucks vornehmen. Dabei werden leichte Erschütterungen in den Untergrund gesendet, deren Reflektionen mit Hilfe von Geophonen aufgenommen werden. Daraus lassen sich genauere Rückschlüsse auf das Potential ermitteln.

Die vorhandenen Thermalwässer werden bereits in den Carolusthermen und im Burtscheider Schwertbad genutzt. Hier wären etwa weitere 15 GWh/a nutzbar. Hydrothermale Tiefenbohrungen sind in Aachen aufgrund einer möglichen Beeinträchtigung der Heilquellen nicht vorgesehen.

Umweltwärme Luft

Hier ist die Nutzung der normalen Luft-Wasser Wärmepumpen gemeint (Beispiel siehe hier). Ihre Verwendung ist in weiten Teilen der Wärmeerzeugung möglich. Für große Wohnblöcke sind Großwärmepumpen (auch hier) erhältlich. Die Verwendung kann aber in innerstädtischen Bereichen durch Lärmschutz- und Platzprobleme eingeschränkt sein. Eine Zahl für die möglichen Energieerträge wird in der Studie nicht angegeben, in dem verabschiedeten Wärmeplanung wird das Potential mit 1100GWh/a abgeschätzt.

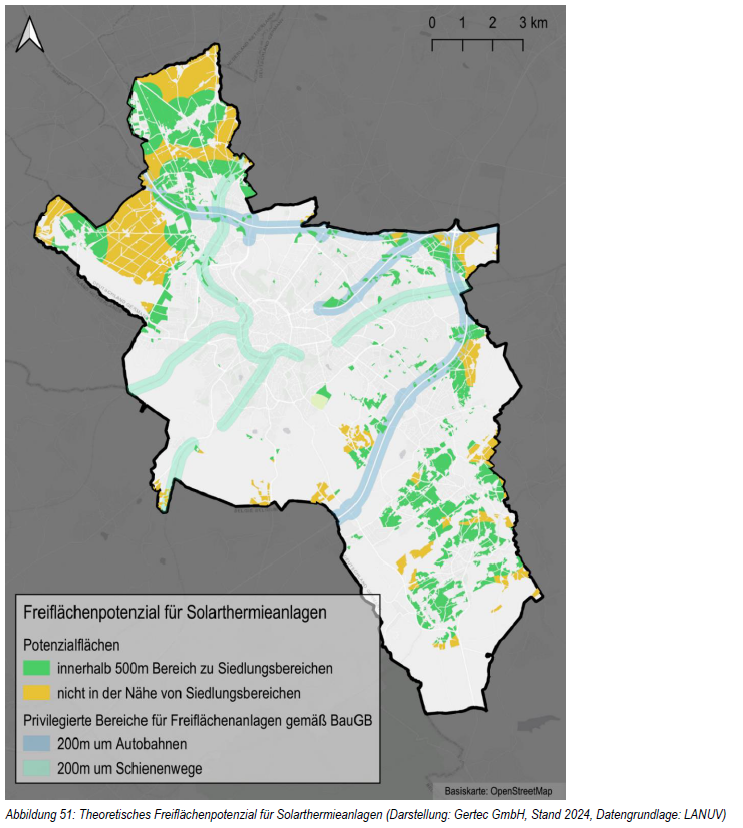

Solarthermie

Sie ist in der Warmwasserzeugung und zur Heizungsunterstützung für EFH und MFH bereits etabliert (siehe hier). Das zusätzliche Potential auf Dachflächen wird auf etwa 100 GWh/a abgeschätzt, es gibt aber eine Konkurrenzsituation zu PV-Anlagen (die verabschiedete Version zeigt in Abb 53 größere Potentiale auf) . Freiflächen-Solarthermie hat ein zusätzliches Potential von gut 100GWh/a, steht aber auch in Konkurrenz zu PV-Freiflächenanlagen und landwirtschaftlicher Flächennutzung. Sie ist in der Nähe von Autobahnen und Schienenwegen gesetzlich priorisiert. Sie kann mit saisonalen Erdspeichern auch im Winter zur Versorgung für kleinere Wärmenetze dienen.

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Biomasse

Waldrestholz: Auf Grund der vorgesehen naturnahen Bewirtschaftung der Aachener Wälder wird hier kein relevantes Potential gesehen.

Biomüll und Grünschnitt: Mit Bau einer Biogasanlage könnte ein Potential von etwa 8GWh/a erschlossen werden.

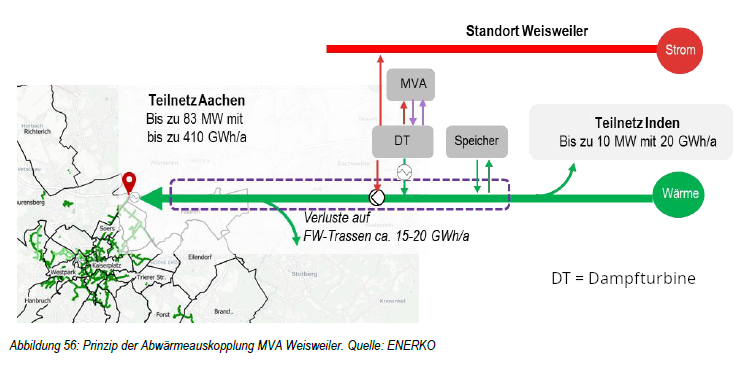

Müllverbrennung: Die MVA Weisweiler (im folgenden MVA) verwertet jährlich rund 360.000 t Haus- und Gewerbemüll. MVA, RWE und STAWAG haben sich bereits auf eine Umbau der Anlage zur Dampferzeugung verständigt. Diese Wärme konnte über die vorhanden Leitung die Wärmeauskopplung des Braunkohlekraftwerks Weisweiler ersetzen. Im Sommer wäre die mögliche Wärmelieferung größer als der Bedarf, das nutzbare Potential wird auf 470 GWh/a geschätzt. Allerdings entsteht bei der Verbrennung von Abfall etwa die gleiche Menge CO2 wie bei der Verbrennung von Braunkohle. Die so erzeugte Wärme gilt aber zu 50% als erneuerbar, da dieses dem biogenen Anteil des Abfalls entspricht, z.B. Holz aus alten Möbeln. Langfristig (bis 2045) hat die Bundesregierung ![]() CCS (carbon capture and storage) für diese Treibhausgase vorgesehen, d.h. die aufwendige Abscheidung und Verpressung in den Untergrund oder die Tiefsee hier oder im Ausland.

CCS (carbon capture and storage) für diese Treibhausgase vorgesehen, d.h. die aufwendige Abscheidung und Verpressung in den Untergrund oder die Tiefsee hier oder im Ausland.

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

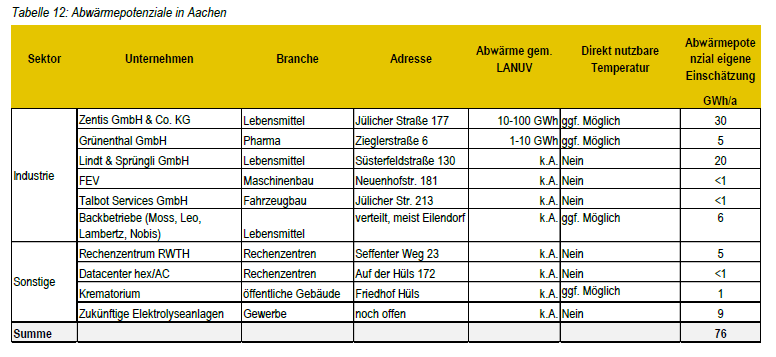

Abwärme aus Industrie und Gewerbe

Das Aachener Abwärmepotential ist wegen der nicht vorhandenen Grundstoffindustrie sehr begrenzt (siehe Wärmekataster NRW), laut Wärmeplanung wird mit 76GWh/a gerechnet:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Bedeutsamer wäre es das Abwasser der Kläranlage Soers zu nutzen und im Mittel von 8° auf etwa 4° abzukühlen. Diese Abwärme könnte mit Hilfe einer Großwärmepumpe auf etwa 105° Temperatur gebracht werden, wobei etwa 150 GWh/a Wärme entstehen würden, die an der nahen Fernwärmeübergabestation Strangenhäuschen ins Fernwärmenetz abgegeben werden könnten. Aus den anderen 3 Kläranlagen (Horbach, Eilendorf, Brand) ließen sich in der gleichen Weise nochmals 48GWh/a gewinnen, dann aber eher für lokale Nutzung.

Zusätzlich lässt sich aus den Abwässern in den Kanälen mit Wärmepumpen für lokale Nutzung in der gleichen Weise Energie gewinnen. Hier ein Beispiel von Abwärmenutzung durch die STAWAG, die Abwassernutzungsanlage Wiesental. Das Potential wird auf 12GWh/a geschätzt.

Wasserstoff im Wärmemarkt

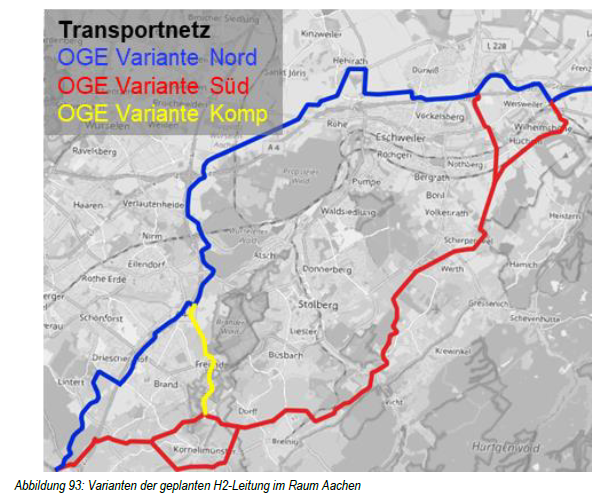

Die vorhandenen Blockheizkraftwerke (BHKW) zur Elektrizitätsversorgung und Wärmeversorgung des Fernwärmenetzes werden bisher fossil betrieben. Unter der Annahme, dass grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen zu akzeptablen Preisen vorhanden wäre, ließen sie sich die BHKW auf diesen Brennstoff umstellen und damit dekarbonisieren. Größere Mengen erneuerbaren Wasserstoff sind sinnvoll nur nutzbar, wenn sie leitungsgebunden zugänglich sind. Nach den derzeitigen Planungshorizont bis 2032 ist ein direkter Anschluss Aachens an das Wasserstoffkernnetz durch Umwidmung vorhandener Leitungen nicht vorgesehen. Prinzipiell ist aber durch die OGE (open grid europe) der Neubau einer Leitung Antwerpen - Niederkassel (KLN041 "H2ercules-West") geplant, die den Aachener Süden berühren könnte:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Für die Nord-Variante plant die Regionetz eine Auskopplung von Wasserstoff im Bereich der heutigen Gasübergabestation an der Debyestraße. Für die Süd-Variante müsste die Regionetz eine längere Anbindungsleitung errichten (gelb). Die Regionetz hat bereits mit den Planungen für ein H2-Verteilnetz begonnen. Diese sehen für Aachen vor, dass Wasserstoff nur für größere Abnehmer bereitgestellt wird. Hierzu zählen große Industrieunternehmen bzw. größere Gewerbegebiete mit potenziellen Abnehmern, sowie die Fernwärme-Erzeugungsstandorte der STAWAG oder auch der RWTH. Ausgehend von dem geplanten Ausspeisepunkt in der Nähe der Debyestraße ist dann die sukzessive Anbindung von größeren Abnehmern geplant.

Stand vom 23.5.2025 laut AZ dazu

Die Regionetz hat im Zuge der Erstellung des Gasgebietstransformationsplans eine erste Bedarfsermittlung zum Wasserstoffbedarf durchgeführt. Für Aachen ergibt sich hieraus als erste Schätzung ein Bedarf von rund 900 GWh, wovon rund die Hälfte auf die Erzeugung von Fernwärme entfällt. Eine Versorgung von Endkunden zum Zweck der Raumwärmeversorgung analog zum heutigen Gasverteilnetz ist aktuell nicht geplant, da die Erzeugung von Wärme aus Wasserstoff 6-10 mal so viel elektrische Energie (für die Elektrolyse) benötigt, wie die Bereitstellung der gleichen Energiemenge durch eine Wärmepumpe (siehe hier). Dies wird sich auf Grund der thermodynamischen physikalischen Gesetze auch in Zukunft nicht ändern. Dem entsprechend werden für Aachen auch keine Wärmeversorgungsgebiete als Wasserstoffnetzgebiete definiert. Das Potenzial für Elektrolyseure im industriellen Bereich könnte aber etwa 35 GWh/a Abwärme erzeugen.

Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Stromquellen

Die Erzeugung von Wärme mit Wärmepumpen ist nur dann weitgehend klimaneutral, wenn der Strom aus Erneuerbaren Energien stammt. 2023 war dieses in der BRD zu 56% der Fall, dies soll laut EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) bis 2030 auf 80% gesteigert werden. Bei einer flächendeckenden Nutzung von Wärmepumpen soll sich der deutsche Stromverbrauch dadurch um etwa 15% erhöhen. Dazu muss möglichst auch lokal die PV-Strom und Windstromerzeugung erhöht werden. PV-Strom ist hier aber nur eingeschränkt hilfreich, da der Wärmebedarf vorwiegend von Oktober - April anfällt, in diesen 7 Monaten aber in der Regel nur etwa 30% der PV-Jahresstromerzeugung anfällt. Windstrom fällt eher im Winter an. Zur Unterstützung werden möglichst saisonale Speicher benötigt.

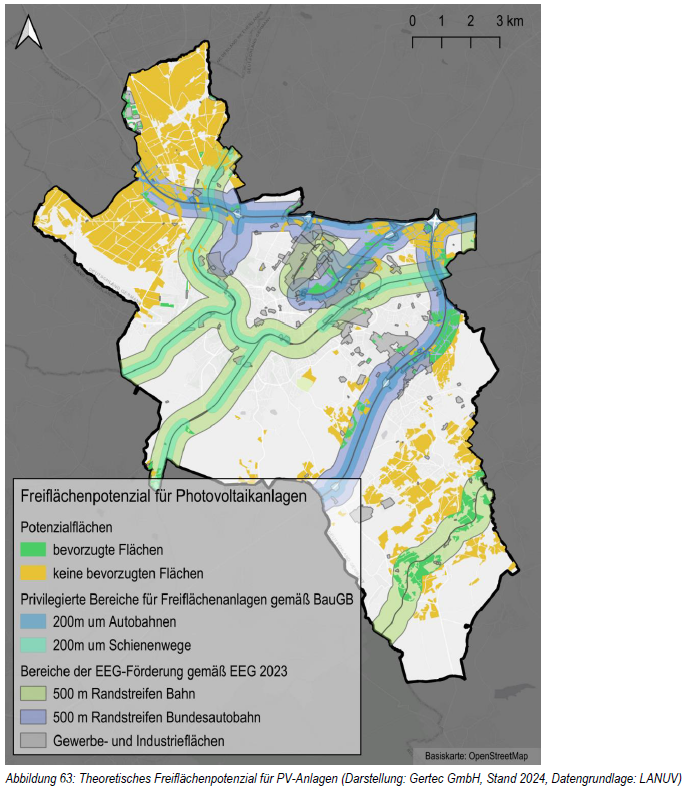

Freiflächen-PV: Die folgende Karte zeigt Potentialflächen für Freiflächen- und Agri-PV (detaillierter auch hier):

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Das wegen der Konkurrenz mit der Nahrungsmittelerzeugung realsierbare Potential wird auf 228GWh/a geschätzt.

Dachflächen-PV: Detaillierter siehe hier, es wird von einem Potential von weiteren 49GWh/a ausgegangen.

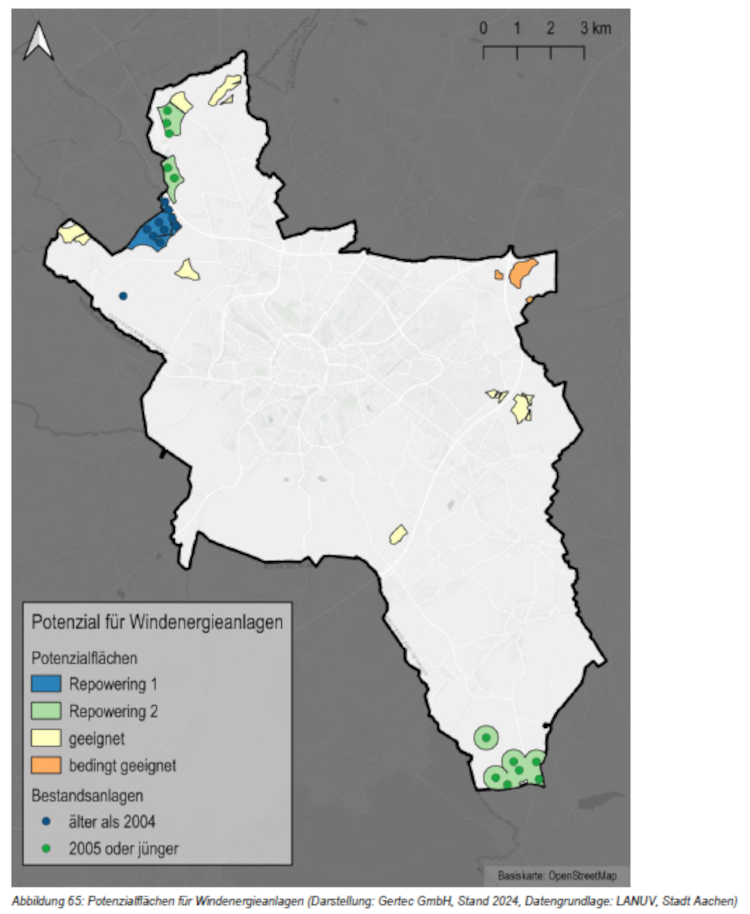

Windkraft: In Aachen gibt es noch einige geeignete ungenutzte Flächen für Windkraft, weiterhin warten 10 ältere Anlagen (blau) schon länger auf ein Repowering, welches später auch auf andere Anlagen ausgeweitet werden sollte. Mit einem Repowering ist in der Regel durch weniger größere Anlagen auch eine Ausweitung der Anlagenleistung verbunden. Hiermit und mit der Nutzung weiterer Flächen könnte die bisherige Stromerzeugung aus Windkraft auf 267 GWh/a ausgeweitet werden.

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Für die Nutzung müssen punktuell die Stromnetze ausgebaut und erweitert werden.

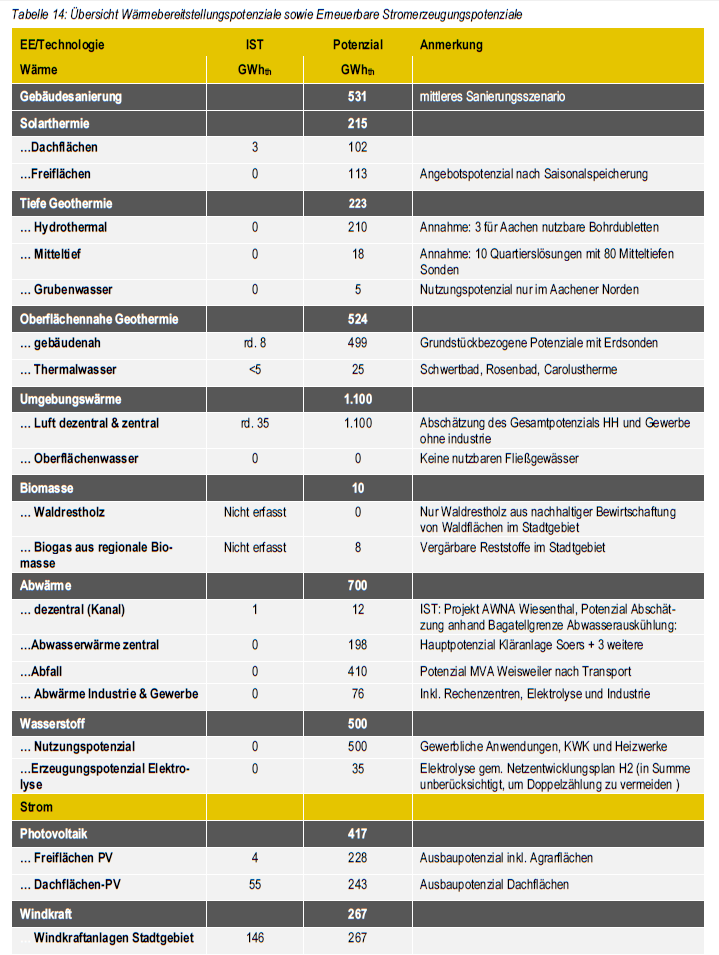

Zusammenfassung der Potentiale

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Aus der Tabelle lässt sich erkennen, dass die Gesamtpotenziale deutlich über dem nach Sanierung erwartetem Wärmebedarf von 1900GWh/a liegen. Die wesentlichsten Bausteine sind die Gebäudesanierung, die Nutzung der Abwärme der Müllverbrennungsanlage Weisweiler und der Kläranlage über Fernwärme und die Nutzung der Umweltwärme Luft und Boden mit Hilfe von Wärmepumpen. Die Erzeugung der hierfür erforderlichen elektrischen Energie lässt sich im Stadtgebiet noch deutlich ausweiten.

Zielszenario und Umsetzungsstrategie

Hier werden die durch die Stadt Aachen und durch die STAWAG durchzuführenden Maßnahmen beschrieben. Nicht aufgeführt sind die Maßnahmen, die in der Verantwortung privater Akteure wie Hausbesitzer und Industrie stehen. Allerdings werden hierdurch ihre Optionen erkennbar. So wird insbesondere festgelegt, wo keine Fernwärmeversorgung und keine Wasserstoffleitungen zu erwarten sind.

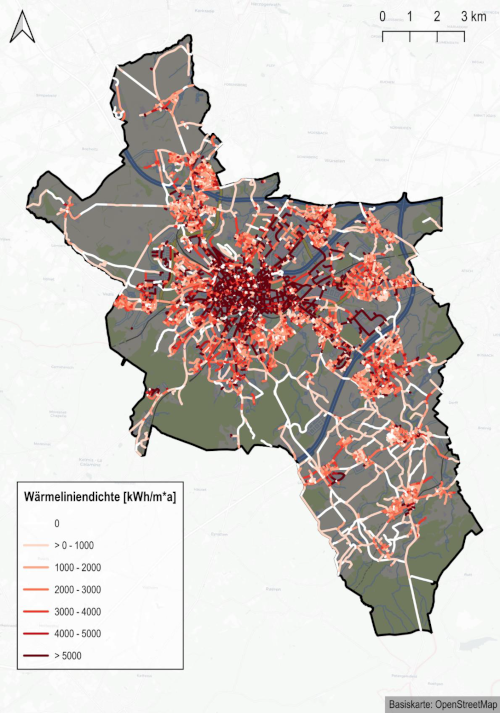

Fernwärmenetz

Bezüglich der Planung für einen Ausbau des Fernwärmenetzes ist es wichtig, den Wärmebedarf in Bezug auf die Leitungslänge des Netzes zu kennen, die sogenannte Wärmeliniendichte (Def S.168). Liegen z.B. an einer Straße teilsanierte Einfamilienhäuser mit einem Wärmebedarf von 16000kWh/a und einer Grundstücksbreite von 20m so ergibt sich eine Wärmeliniendichte von 16000kWh/a / 20m = 800 kWh/m*a. Fernwärmenetze sind in der Regel nur dann wirtschaftlich, wenn eine Wärmeliniendichte > 3000 kWh/m*a erreicht wird, sonst sind die Kosten für das Verlegen der Leitungen zu hoch. Dies ist meistens nur bei dichter mehrgeschossiger Bebauung (Innenstadt) oder wenigstens dichter Reihenhausbebauung in mehreren Reihen hintereinander der Fall (z.B. Laurensberg, Schlossparkstr.)

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

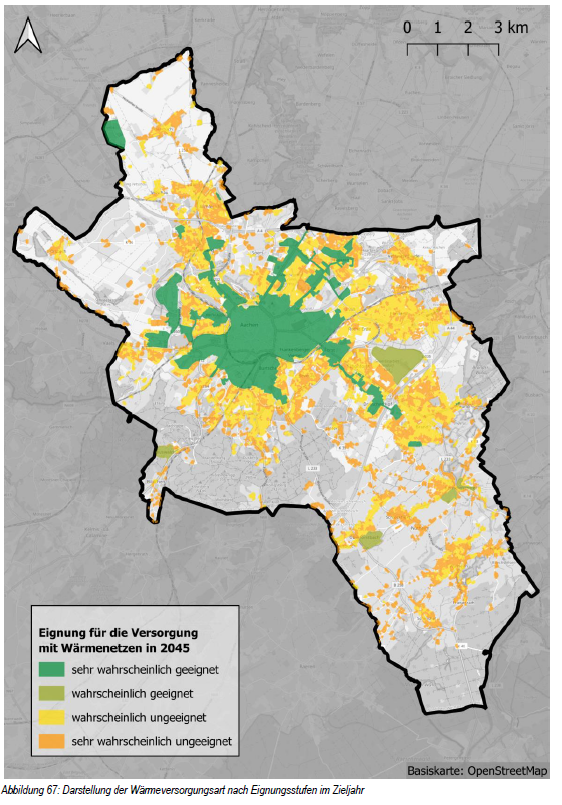

Damit ergeben sich folgende geeignete Bereiche der Stadt Aachen:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

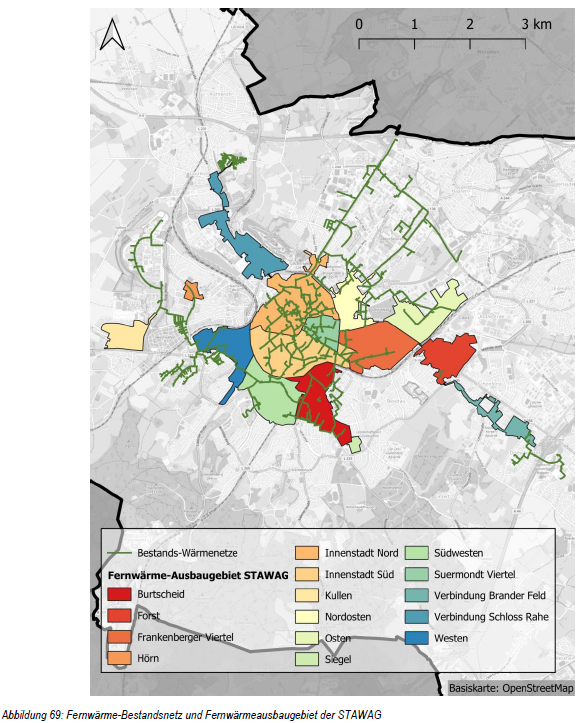

Basierend auf diesen Erkenntnissen und auf der vorhandenen Fernwärmestrategie (in Aachener Nachrichten) hat STAWAG/ Regionetz sind die Ausbaugebiete für die Fernwärme definiert:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

In den Innenstadtgebieten soll das vorhanden Netz durch Anschluss weiterer Nebenstraßen und Gebäude verdichtet werden. Gleiches gilt für das Frankenberger Viertel, die Viertel im Westen und Südwesten und auch die Viertel im Osten und Nordosten. Forst und Gut Kullen sind neue Ausbaugebiete.

Das Inselnetz Schloss Rahe in Laurensberg soll über die Roermonderstr.ab 2025 an das Innenstadtnetz angebunden werden. So kann das BHKW Schloss Rahe entfallen, welches das Ende der Lebensdauer erreicht hat. Weiterhin kann die Bebauung an der Roermonderstr. und evtl. ein Abwärmepotential von Lindt & Sprüngli eingebunden werden. Ähnliches gilt für das Brander Feld, welches über Bahnhof Rothe Erde, Triererstr., Lintertstr. in der Reihenfolge angebunden werden soll .

Die kleineren Netze Avantis, Schulzentrum Laurensberg, Richterich und sollen als lokale Netze weiter unabhängig betrieben werden.

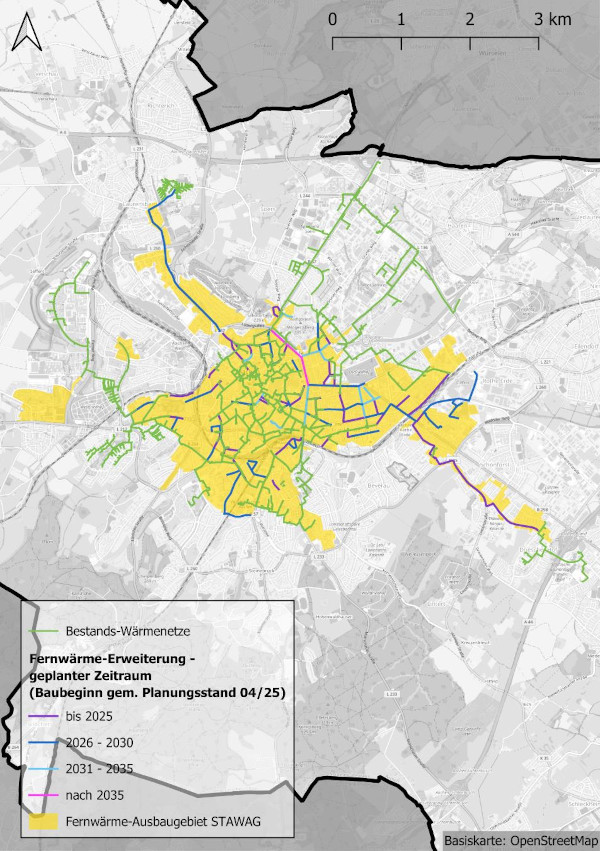

Die konkret vorgesehen neuen Leitungen mit geplantem Zeithorizont sind hier dargestellt:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

In den Gebieten Preuswald und Kornelimünster sollen evtl. Quartierslösungen mit eigener lokaler Wärmeerzeugung zum Einsatz kommen sollten. Die Gewerbegebiete Eilendorf und Pascalstraße/Oberforstbach, Haaren können evtl. nach 2045 erschlossen werden.

Die Bauphase dürfte 10 Jahre betragen, es müssten 4,5 Trassen-km plus 10km Verteilleitungen pro Jahr neu gebaut werden. Detailliertere Angaben siehe Wärmeplan S.113.ff. Dies alles sind unverbindliche Planungen, auch bez. der Zeithorizonte. Der Anschluss an ein Fernwärmenetz kann insbesondere bei MFH Veränderungen an der Heizungsinstallation erforderlich machen.

Die notwendigen Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Ausbau sind eine Start-Anschlussquote von 40 % und eine Ziel-Anschlussquote von 90 % aller Wohnungen. Die umfangreichen Investitionen werden sowohl staatliche Förderungen als auch eine Erhöhung der Fernwärmekosten erforderlich machen. Letztlich muss die Fernwärme wettbewerbsfähig bleiben.

2045 könnten dann an über 9500 Hausanschlüsse (heute etwa 1500) über 700GWh/a Wärme abgesetzt werden

Das Wärmenetz der RWTH Aachen soll anscheinend weiterhin unabhängig bestehen bleiben, auch wenn die STAWAG am Campus Melaten auch in dieses Netz einspeist. Die RWTH sieht für den neuen Campus West ein neues eigenes modernes Netz vor, welches mit Wärmepumpen und wesentlich niedrigeren Temperaturen betrieben werden wird, wie es für neue hoch gedämmte Gebäude besser geeignet ist. Weitere Aussagen zu den Planungen der RWTH finden sich nicht.

Erzeugung der Fernwärme

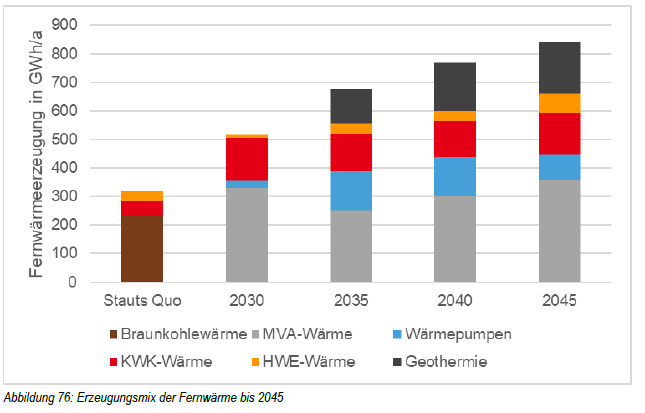

Eine Erschließung neuer Netze allein bringt noch keine Umweltentlastung entscheidend ist eine möglichst klimaneutrale Erzeugung der Wärme, deren Anteil liegt zur Zeit noch bei 5%. Hierfür soll gemäß der Potentialanalyse in erster Linie die MVA Weisweiler dienen. Die Dekarbonisierung deren Emissionen ist aber bisher nicht absehbar. Weiterhin sollen die Kläranlage Soers (mit Groß-Wärmepumpe) und das Thermalwasser in Burtscheid genutzt werden. Auch soll der Anteil der Wärme aus BHKW erhöht werden (Melaten, Schwarzer Weg und weitere). Es wird hier davon ausgegangen, dass ab 2035 als Ersatz für die die fossilen Gase erneuerbarer Wasserstoff (siehe unten) zur Verfügung steht. Der Erzeugungsmix könnte sich dann wie folgt verändern:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Die Äußerungen der STAWAG dazu :

...."Ein großer Teil der Wärme für Aachen soll zukünftig aus der Tiefe der Erde gewonnen werden. Dank eines Erschließungsgebietes nord-östlich des Autobahnkreuzes wollen wir dann Wärme aus mehreren 1000 Metern Tiefe gewinnen und ins Fernwärmenetz einspeisen. Weitere Elemente sind unsere beiden hochmodernen, effizienten Blockheizkraftwerke, die wir mittelfristig auf der Basis von Biomethan oder durch Beimischung von grünem Wasserstoff betreiben möchten. Flankierend prüfen wir große, solarthermische Anlagen mit saisonalen Speichern oder weitere Wärmeauskopplungen."

Eine verlässliche Wärmeplanung auch für eine Umstellung auf erneuerbare Wärme gibt es also bisher nicht.

Wasserstoff

Die Nutzung von Erneuerbarem Wasserstoff kann nur gelingen, wenn die 2023 von dem Bund eingeleiteten Maßnahmen greifen:

- Förderung der Erzeugung, dem Aufbau der erforderlichen Infrastruktur und der Nutzung von Wasserstoff

- Errichtung von 10 GW Elektrolysekapazität in Deutschland bis 2030

- Zielbild für 2030: Wasserstoff-Bedarf von 95 – 130 TWh bei einem Importanteil von 50-70 %

- Aufbau eines Wasserstoff-Startnetzes (2027/2028) bzw. eines Wasserstoff-Kernnetzes bis 2032

- Durchführung von Auktionen für den Import von Wasserstoff über die Stiftung „H2-Global“ und Ausgleich der Differenz zwischen Importpreis und dem regionalen Preis für einen wirtschaftlichen Einsatz (CfD = Contract for difference)

Allerdings wurde das dafür erforderliche Wasserstoffbeschleunigungsgesetz vom Bundestag nach dem Ende der Koalition 2024 nicht mehr beschlossen, insbesondere auch nicht das geplante "Amortisationskonto" zur staatlichen Vorfinanzierung des Wasserstoff-Netzausbaus. Es ist unklar, welche Akzente hier die nächste Regierung setzt.

Wenn die in der Potentialanalyse geplante Netzanbindung kommt, sollen in Aachen ab 2030 zunächst Gewerbe- und Industriekunden im Südosten angeschlossen werden. Weiterhin könnten dann die STAWAG-BHKW Schwarzer Weg und Wespienstraße angebunden werden, später dann die BHKW im Westen im Campus Melaten. Die Regionetz geht bei den Planungen zu diesem Verteilnetz davon aus, dass ein Teil der Leitungen neu zu errichten ist, ein anderer Teil durch Umwidmung vorhandener Gasleitungen erfolgen kann. Hierbei ist zu beachten, dass dadurch das vorhanden Gasnetz mit rückläufigem Bedarf reduziert werden würde.

dezentrale Erzeugung

Für die übrigen Gebiete wird es wie bisher bei einer dezentralen Wärmeerzeugung bleiben, ein Ausbau des Wasserstoffnetzes in der Fläche ist nicht vorgesehen. Hauseigentümer können also erkennen, wo sie selbst für die Dekarbonisierung ihrer Wärmeversorgung verantwortlich sind. Als Möglichkeiten bleiben ihnen hierfür neben der manchmal zunächst sinnvollen energetischen Sanierung die Luft-Wasser und Wasser-Wasser-Wärmepumpen, sowie Pellets-Heizungen und Unterstützung durch Solarthermie.

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Bis 2045 werden in den Gebieten dezentraler Erzeugung die Wärmepumpen zu einer deutlichen Erhöhung der elektrischen Anschlussleistungen um etwa 320GWh/a führen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge kommt hinzu. 40.000 Gebäude, d.h. etwa 90% müssen eine neue Wärme-Versorgungslösung erhalten. Allerdings werden in diesem Zeitraum auch 35.000 Heizungsanlagen ein Alter von 25 Jahre erreicht haben, also sowieso erneuerungsbedürftig sein.

Klimabilanz

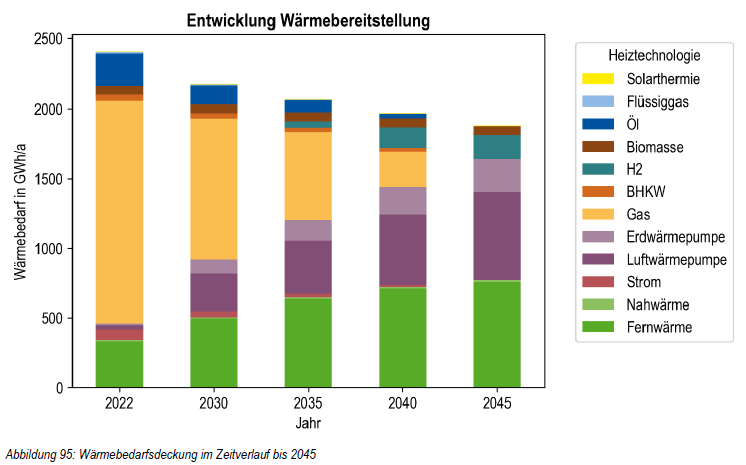

Aus den obigen Überlegungen ergibt sich bis 2045 eine erhebliche Umstellung der Wärmeversorgung in Aachen. Für die Verringerung sind auch die erheblichen erforderlichen Gebäudesanierungen verantwortlich.

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

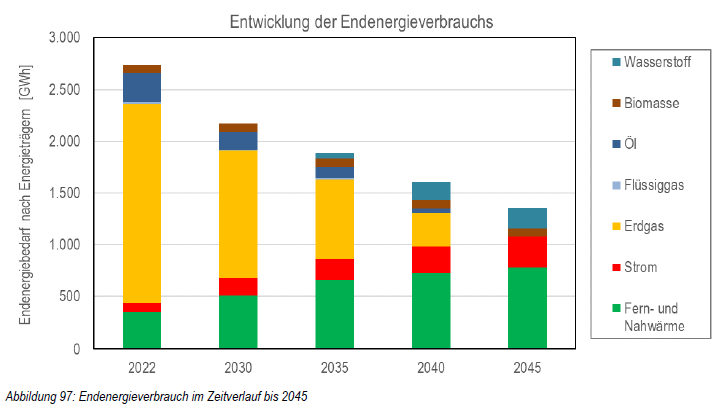

Der Bedarf an Endenergieträgern wird sich durch die Technologieumstellungen wie folgt veringern:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Entscheidende Veränderungen ergeben sich durch das Entfallen der fossilen Energieträger Gas und Öl.

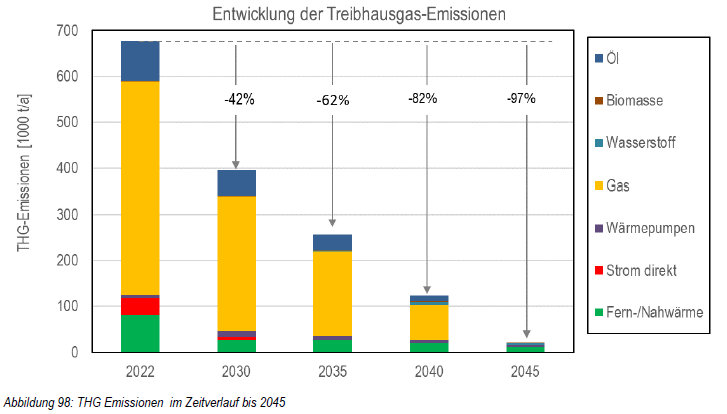

Die letztlich entscheidende Berechnungen der Veränderung der Treibhausgasbilanz. erfolgt mit Hilfe der Treibhausgas-Emissionsfaktoren der verschiedenen Energieträger. Diese geben an, wie viel Treibhausgase pro kWh erzeugte Wärme je nach Energieträger entstehen. Diese Faktoren dürften sich bis 2045 erheblich verändern, z.B. weil sich die Emissionen der Stromerzeugung durch einen höheren Anteil Erneuerbare verringern.

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Die erheblichen Reduzierungen ergeben sich vor allem durch den Ersatz der "Braunkohle-Abwärme" aus Weisweiler durch die MVA-Abwärme (nur hälftige Anrechnung) und noch wesentlicher durch den Ersatz von Erdgas durch Wärmepumpen. Die sehr optimistischen Berechnungen können vermutlich nur gelten, wenn der Emissionsfaktor von Strom und Wasserstoff mit annähernd 0 angenommen wird. Dies wäre nur dann der Fall, wenn aller Strom erneuerbar erzeugt würde, und auch der Wasserstoff in der Fernwärmeerzeugung nur aus erneuerbarem Strom ohne erheblichen Transportaufwand und große Umwandlungsverluste hergestellt würde.

Kostenaspekte

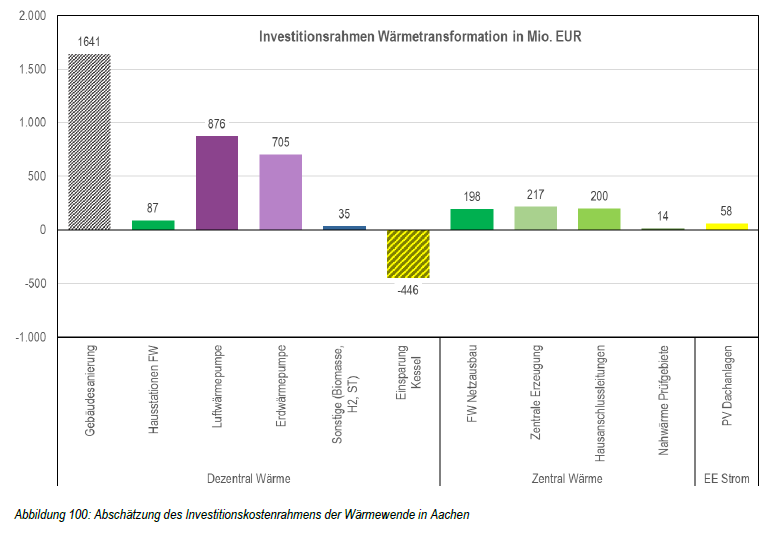

Die erforderlichen Investitionskostsen bis 2045 wurden wie folgt abgeschätzt:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Die Kosten "Dezentrale Wärme" sind naturgemäß direkt von den Hausbesitzern zu erbringen, der Bereich "Zentrale Wärme" von der STAWAG/ Regionetz.

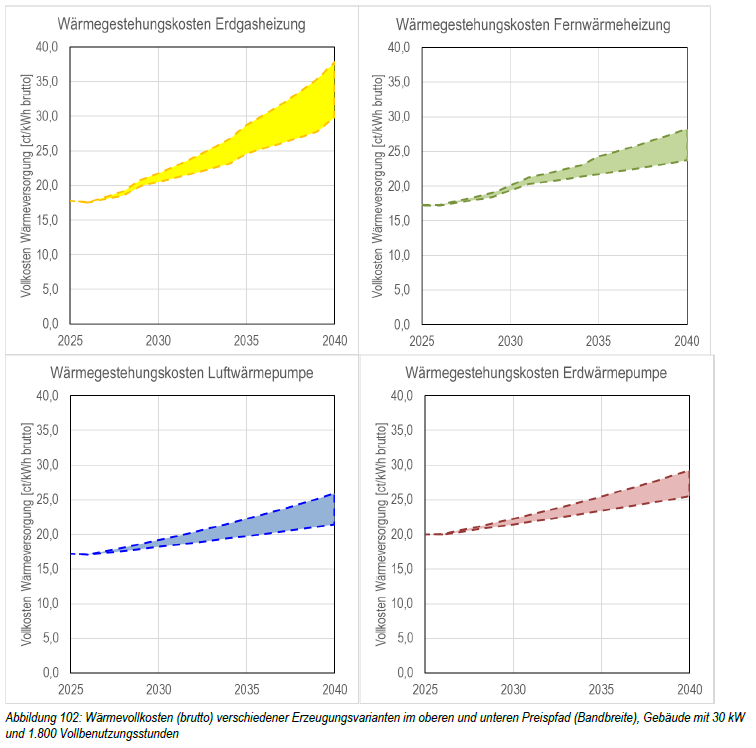

Die Abschätzungen der Autoren für die Zunahme der Brennstoff-Kosten inklusive der Inflationsrate für den Zeitraum 2025 - 2040 beläuft sich:

- bei Gas um 80 - 130%

- bei Strom für Wärmepumpen um 14 - 70%

- bei Fernwärme um 14 - 77%

Die letzten beiden Fälle bedeuten aber ohne Berücksichtigung der Inflation evtl. eine Verbilligung, da diese bereits mit 35% einbezogen ist.

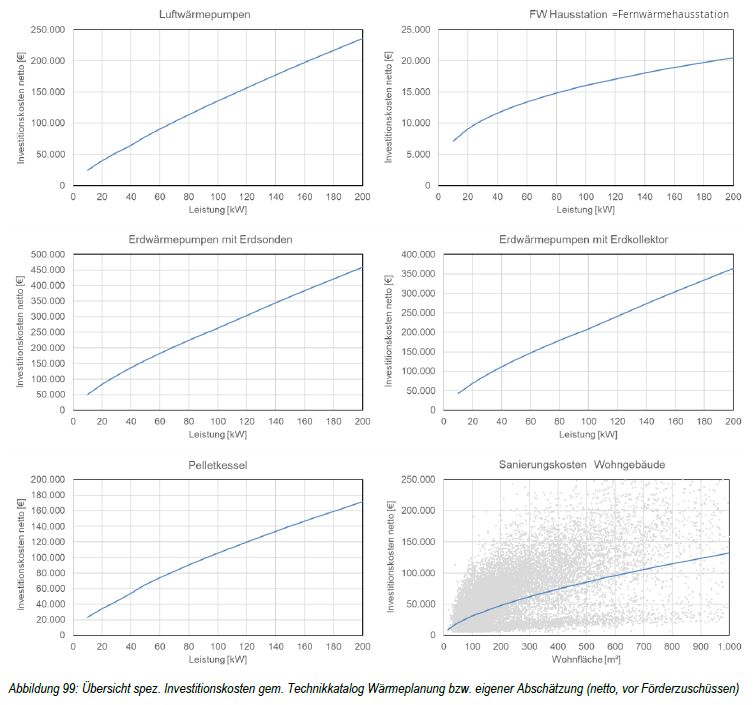

Die Investitionskosten für Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den folgenden Grafiken, für ein teilsaniertes EFH sollte in erster Näherung ein Leistungsbedarf von 10kW angenommen werden:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen ist wegen der Heterogenität der Gebäudesituationen nicht möglich.

Für die Entwicklung der Wärmevollkosten sind zu den Installationskosten der Wärmeerzeugungsanlage die Brennstoffkosten (auch Strom) hinzuzurechnen. Die Abschätzung der Autoren ergibt:

© Wärmeplan 2024 , Stadt Aachen

Eine etwas individuellere Abschätzung lässt sich mit Hilfe dieses Heizkostenvergleichstool vornehmen.

Das Ausmaß der Veränderung wird von vielen schwer vorhersehbaren Faktoren abhängen, wie z.B. der Entwicklung der:

- Fördersituation für die Maßnahmen durch Bund und Land

- Energiepreise lokal und auf den Weltmärkten

- Regulierung der Netzentgelte für Strom und Gas durch die Bundesregierung

- Veränderung von Steuern und Abgaben auf die Preise

- CO2-Preise (bei Gas, z.b.ab 1.1.2025 55€/T CO2)

- Kontrolle der Fernwärmepreise der STAWAG durch Stadt Aachen und Bundesnetzargentur (aktuelle STAWAG-Preise)

- Vorschriften zur Aufteilung der Kosten auf Vermieter und Mieter

- Anlagenkosten bei den Herstellern

- Handwerkerpreise

- Wettbewerbsintensität

- Entwicklung der Inflationsrate

Genaueres wird hier eine nächste Bundesregierung maßgeblich beeinflussen .

Die Autoren der Studie dazu:

"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Planungshorizont dieser Wärmeplanung die spezifischen Wärmebedarfe durch Sanierung und wärmere Winter sinken werden, die spezifischen Wärmekosten aber für alle Versorgungsarten tendenziell ansteigen werden, so dass in Summe der Effekte durchaus leicht steigende Wärmekosten pro qm Wohnfläche zu erwarten sind (mindestens in Höhe der allgemeinen Preissteigerungsraten), ohne dass es aber zu massiven Kostensteigerungen

kommen dürfte, sofern nicht wieder außerordentliche Ereignisse (wie 2022 in der Gaskrise) auftreten. Die heute vergleichsweise günstigen Gasheizungen sind dabei mehrfach durch die Einflussfaktoren „steigende CO2 Abgaben“, „verpflichtende Biogasanteile ab 2029“ und „steigende Gasnetzentgelte“ betroffen."

weitere Informationen der Stadt Aachen

© WW 7/2025, www.Aachen-hat-Energie.de